「ふきのとう」の歴史はこちら➡

■歴史【前編】「出会い~デビュー〜初期成功~成長期」まで(1970〜1976)

■歴史【後編】1977年〜解散・現在までの「円熟期・終幕・再会」

静かな決意に始まる、ふたりの物語~『雨降り道玄坂』

ふきのとうの歩みを振り返るこのランキングも、いよいよ第2位まで到達しました。

以前の記事に、譲れない2曲があると書きましたが、そのうちの1曲が、この「雨降り道玄坂」です。

今回ご紹介する『雨降り道玄坂』は、1976年9月にリリースされたシングル。作詞・作曲ともに細坪基佳によるこの作品は、ふきのとうの楽曲群の中でも特に哀愁感を放つ存在です。

「ふきのとう」は、僕自身が「僕の青春ど真ん中=青春そのもの」と表現してはばからない、ごく少ないミュージシャンの一組です。ふきのとうを聴きこんだ、ふきのとうを聴きながら紡いだ思い出も99%は大学時代、つまり東京に住んでいた頃のことです。

ところが、最後の譲れない2曲だけは明らかに高校時代に聴いたもので、しかも「ふきのとう」を知った最初の頃の2曲なのです。それが50年後の今も最も好きな2曲です。

まずはYoutube動画から紹介しましょう。

下の画像をクリックしてください。Youtube動画『雨降り道玄坂』にリンクしています。

(※下記動画はYouTube上の非公式アップロードです。著作権上の正式許諾が確認されていないため、視聴・使用はご自身の判断でお願いいたします。万が一削除されている場合もありますのでご了承ください。)

🎥 出典:YouTube「Fukino10 Chan-nel」チャンネルより

動画タイトル:ふきのとう/雨ふり道玄坂

作詩・作曲:山木康世/編曲:瀬尾一三

動画公開年: 2016/01/23

※この動画は、YouTube上に投稿された第三者によるコンテンツです。※公式アカウントによる配信ではありません。 ※著作権等の管理・削除判断はYouTubeの運営ポリシーに従って行われており、当ブログは一切の関与をしておりません。 ※本記事では、楽曲やアーティストの理解を深める目的で情報提供の一環として紹介しています。

都会を舞台にした“例外的な一曲”

『 雨ふり道玄坂』のシングルのリリースは 1976年9月21日(6枚目のシングル)。

のち(1978年3月21日)に、『思い出通り雨』に収録されています。

これまで北国の自然や地方の情景を描くことの多かったふきのとうにとって、本作の舞台である渋谷・道玄坂という都会的な場所は珍しく、その点だけでも注目に値します。しかしそれ以上に、本作が人間の内面――特に「淋しさ」に焦点を当てている点が重要です。

アルバム名: 『思い出通り雨』

本作で描かれるのは、一人の女性の感情の始まりと変容、そして終局に至るまでの流れです。それは単なる恋愛譚ではなく、ある感情の芽生えと浸食、そして呑み込まれていく過程をたどる、ひとつの心理的変遷の記録とも言えるでしょう。

淋しさに導かれた出会い

雨の道玄坂に立つ「あなた」

物語の始まりは、雨が降る渋谷・道玄坂。バスを待つ「あなた」の姿が、彼女の目に映ります。彼女は、その姿に何かを感じ取り、思わず声をかけたと言います。

重要なのは、彼の外見や仕草ではなく、彼の中から滲み出ていた「淋しさ」に惹かれたという点です。

「気まぐれじゃなかった」という確信

歌詞にある「気まぐれじゃなかったわ」という一言からは、彼女が自分の感情に確信を持っていたことが伝わります。出会いは偶然だったかもしれませんが、彼の「淋しさ」に共鳴した瞬間、それは単なる通りすがりではなくなったのです。

感情に寄り添う、観察者としての彼女

この段階での彼女は、彼の感情を外側から見つめ、そっと関心を向ける観察者の立場にいます。助けたい、知りたい、支えたい――そんな献身に近い感情が芽生えはじめていました。まだこのとき、彼女の内面は“穏やかな理解者”のままでした。

彼に好かれるための変化

自分自身を変える努力

やがて、彼女の気持ちはさらに深まり、「彼に好かれたい」「拒まれたくない」という思いが、彼女の行動を変えていきます。その象徴的な行動が、長い髪を切るという決断です。

この一節は、彼女の恋がすでに「自己変容」を伴うほどの深さに達していたことを示しています。

電話ボックスの記憶が示す献身

「寒さをしのいだ冬の日」や「彼の笑顔を見たくて一人で待った夜」などの記憶が描かれます。彼の存在が、彼女の行動のすべての動機となり、寒さも時間も厭わないほどの一途さがそこにありました。

思い出の意味が反転する瞬間

終わりから振り返る恋の日々

「今日がふたりの終わりだなんて」――この一言が、楽曲全体の構造を決定づけています。彼との関係が終わった“今”という時点から、過去を振り返っていく形で物語が進行します。

幸せだった日々が、痛みへと変わる

当時は愛情の証だった髪を切る行為も、電話ボックスでのひと晩も、いまや報われなかった努力として胸を締めつける記憶へと変貌しています。

幸せだったはずの思い出が、終わりを知ったあとで苦しみを伴う記憶となる――この“意味の反転”が、楽曲に深い余韻と悲しみを与えているのです。

サビが語る“淋しさ”の連鎖

変化するフレーズに込められた感情

繰り返されるサビの中で、彼女の言葉が変化している点に注目すべきです。初めは「声をかけた」だったのが、後半では「あなたの淋しさに抱かれた」へと変化しています。

「あなたに」ではなく「淋しさに」抱かれた

ここでのポイントは、「あなたに抱かれた」ではなく、「あなたの淋しさに抱かれた」となっていることです。これは彼という存在よりも、その感情――つまり淋しさに取り込まれたことを示しています。

彼女はすでに観察者ではなく、感情の渦の中に取り込まれた当事者になっていたのです。

救おうとした相手の感情に呑まれる構図

かつて彼の孤独を癒そうとしていた彼女は、いつしかその孤独と一体化してしまった。その転換は、サビの言葉の変化に象徴されています。

彼女の想いは、愛の成就ではなく、自己喪失の入り口へと変わっていたのです。

魂を飲み込んだ“淋しさ”という感情

能動から受動へ──恋の“転倒”構造

この変化は、感情の構造が“逆転”したことを意味しています。

物語の序盤では、「声をかける」「気にかける」といった彼女の能動的な愛情が描かれていました。しかし後半では、「抱かれる」「信じたくない」「消えたい」といった、支配される側の心理へと変わっていきます。

つまり、彼の感情の渦に彼女が巻き込まれ、もはや外に出ることもできず、彼の「淋しさ」と同化してしまったのです。

恋の救済が、自己喪失に変わるまで

本来、愛は相手を癒すために差し出されるものであり、彼のような人を救いたいという気持ちは自然なものです。ですがこの曲では、その“救いたい気持ち”が裏目に出てしまい、彼女自身を壊す結果につながってしまいました。

彼の孤独を見つけ、それに手を差し伸べたつもりが、気づけば自分の人生そのものがその孤独に飲み込まれていた──それが『雨降り道玄坂』という楽曲が描く、静かで切実な結末なのです。

細坪基佳の詞世界が見せる“情念”のリアル

男性が描いた女性の深層心理

本作の作詞・作曲を手がけた細坪基佳は、自らの男性的な視点を過剰に持ち込むことなく、まるで女性の心の奥に入り込んだかのような感情描写を展開しています。

ふきのとうの楽曲には女性視点の作品もいくつかありますが、その中でも本作は特に内面の描写が精緻です。

恋の始まりから終わりまでを通して、彼女の視野や感情の深度が変化していく様子は、まるで体験記のような臨場感があります。そしてそこに“無理”や“嘘”がないのです。リアルであるがゆえに、聴くたびに心に刺さります。

“か弱さ”ではない、“情念”としての女性像

この曲で描かれる女性像は、単に「従順で傷つきやすい女」ではありません。

彼女は最初から意志を持って恋に踏み込み、感情に向き合い、そして自分自身の限界と向き合うという強さを持っています。

その強さゆえに、自らを変え、捧げ尽くし、最終的に感情に呑み込まれてしまう。その一途さと危うさを併せ持った“情念”の描き方にこそ、細坪の表現力の深みがあります。

性別を超えた感情の普遍性

細坪がこのような歌詞を書けた理由は、単に女性の気持ちを観察しただけでは説明がつきません。

彼が見つめているのは、おそらく「性別」ではなく、人間そのものが持つ「弱さ」と「執着」、そして「孤独に惹かれる性(さが)」のような、もっと根源的な感情です。

だからこそ、この曲は女性だけでなく、男性にも刺さる。恋に溺れ、失い、そして何も信じられなくなる瞬間の痛みは、誰しもがどこかで経験しているものだからです。

失恋の歌ではなく、感情の記録としての一曲

“都会的な情景”が舞台になった必然

『雨降り道玄坂』が、地方ではなく渋谷という都会の道を舞台にしている点も見逃せません。

雑踏の中にぽつんと立つ孤独な人影、見知らぬ人々が次々と通り過ぎていく雨の街角。そうした情景は、彼女の感情の孤立や疎外感をより際立たせています。

まるで誰にも気づかれずに、静かに心が壊れていくような都会の空気。

この曲の舞台に渋谷というロケーションを選んだことには、明確な意図があったように思えてなりません。

“終わり”がわかっている物語の深み

この曲が特別に感じられるもうひとつの理由は、全体が「関係の終わり」から始まっている構成にあります。出会いのときの描写も、幸せな瞬間の回想も、すべてがすでに「失われたもの」として語られているのです。

それゆえに、美しかった記憶も、彼の笑顔も、淋しさに惹かれたあの瞬間さえも、どこか影を帯びています。この“はじめから失われている物語”という構造が、聴き手により強い感情の余韻を与えているのです。

時を超えて残る“感情の痕跡”

なぜ、この歌が今も心に残るのか

『雨降り道玄坂』がリリースされたのは、1976年。すでに約50年の歳月が流れています。それでもなお、多くのリスナーの心をとらえ続けているのはなぜでしょうか。

それはきっと、この歌が「あるひとつの恋の出来事」を描くだけにとどまらず、「人間の感情そのもの」を記録しているからです。

出会い、共感、変化、喪失──その過程は、私たちの誰にでも起こり得ることです。

ソングライター・細坪基佳の到達点

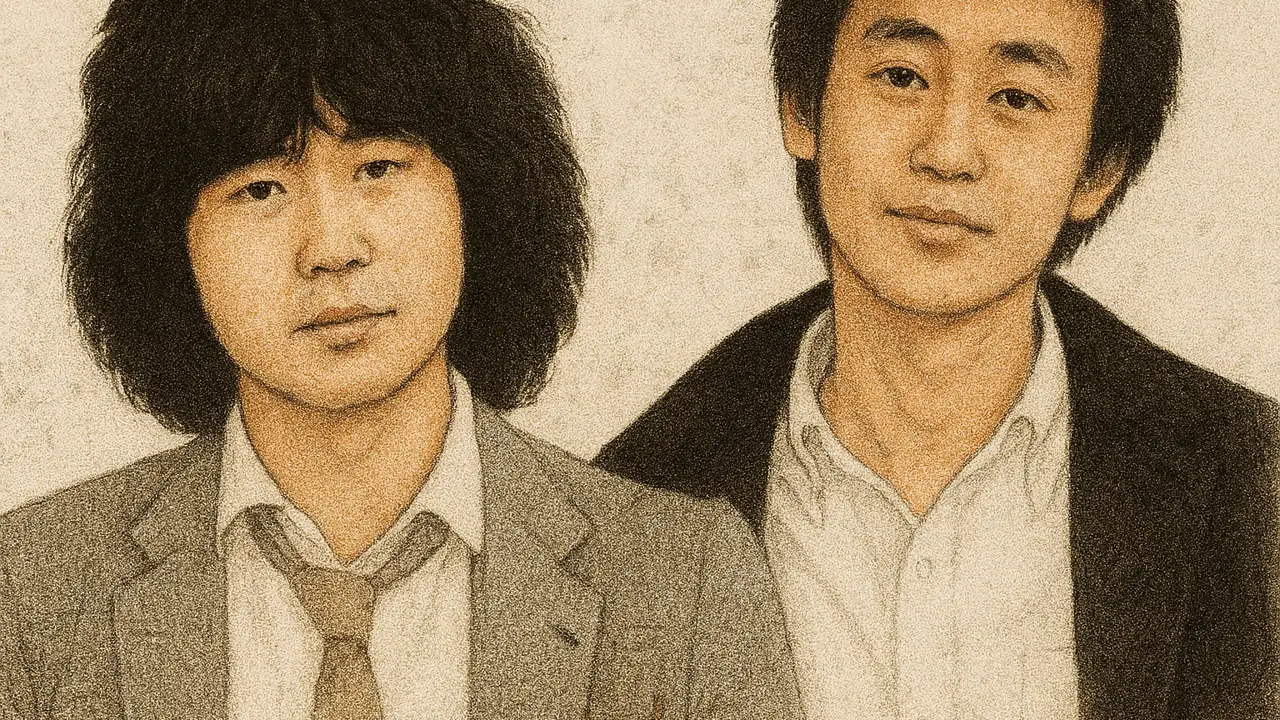

ふきのとうは、山木康世と細坪基佳によるデュオとして多くの名曲を残してきました。

その中で本作は、グループの楽曲というよりも、細坪自身の作家性が強く表れたひとつのピークと見ることができます。

それはメロディの哀感、言葉の選び方、視点の置き方、感情の流れの構築など、すべてにおいて細坪らしさがにじんでいるからです。

このような深層心理を描く詞を書けるアーティストは、日本のフォーク・ニューミュージック界においても決して多くありません。

『雨降り道玄坂』は、ふきのとうの代表作であると同時に、細坪基佳という作家の“到達点”と呼ぶにふさわしい一曲なのです。

コメント