■【松山千春の歴史】:—声で刻んだ半世紀~松山千春という名の風景——はこちらから!

🎸僕の勝手なBest15【松山千春】編- 第1位『残照』

第1位は『残照』です。

驚かれた方も多いのではないですか?何より、僕が一番驚いています。

松山千春のBest15を初回しようと決めた段階では、Best3にさえ入ると考えていなかったからです。毎日記事を更新するたびに、残りの紹介していない楽曲を聴き直します。そして感情に任せて、順位を入れ替えています。その結果がこうなってしまいました。

でも、やはり素晴らしい出来の楽曲で、1位にして間違いはなかったと思います。

余談ですが、今回の松山千春Best15において、なんとファーストアルバムの「君のために作った歌」から7曲も選んでいることが驚きです。

彼と出会ったのは勿論このファーストアルバムです。そして一番繰り返し聴いたのもこのアルバムです。ただそれだけが要因ではなく、やはりこのアルバムの出来た最高傑作だと僕は考えているのです。

これまで、500弱の楽曲を紹介してきましたが、日本においては特にファーストアルバムやファーストシングルが最も光っているというミュージシャンが多い気がします。やはり、皆最高のものを用意しようと頑張っているんだな、という思いが伝わってきます。

松山千春Bestの第1の曲は違いますけどね。(;´∀`)

🎥まずはいつものように、Youtubeの公式動画をご覧ください。

🎬 公式動画クレジット

提供:Nippon Columbia Co., Ltd. / NIPPONOPHONE

楽曲:「残照」松山千春(アルバム『浪漫』収録)

リリース日:1993年4月21日(配信版基準)

📖2行解説

松山千春の名曲「残照」を、日本コロムビアが公式にYouTubeへ提供した音源動画です。

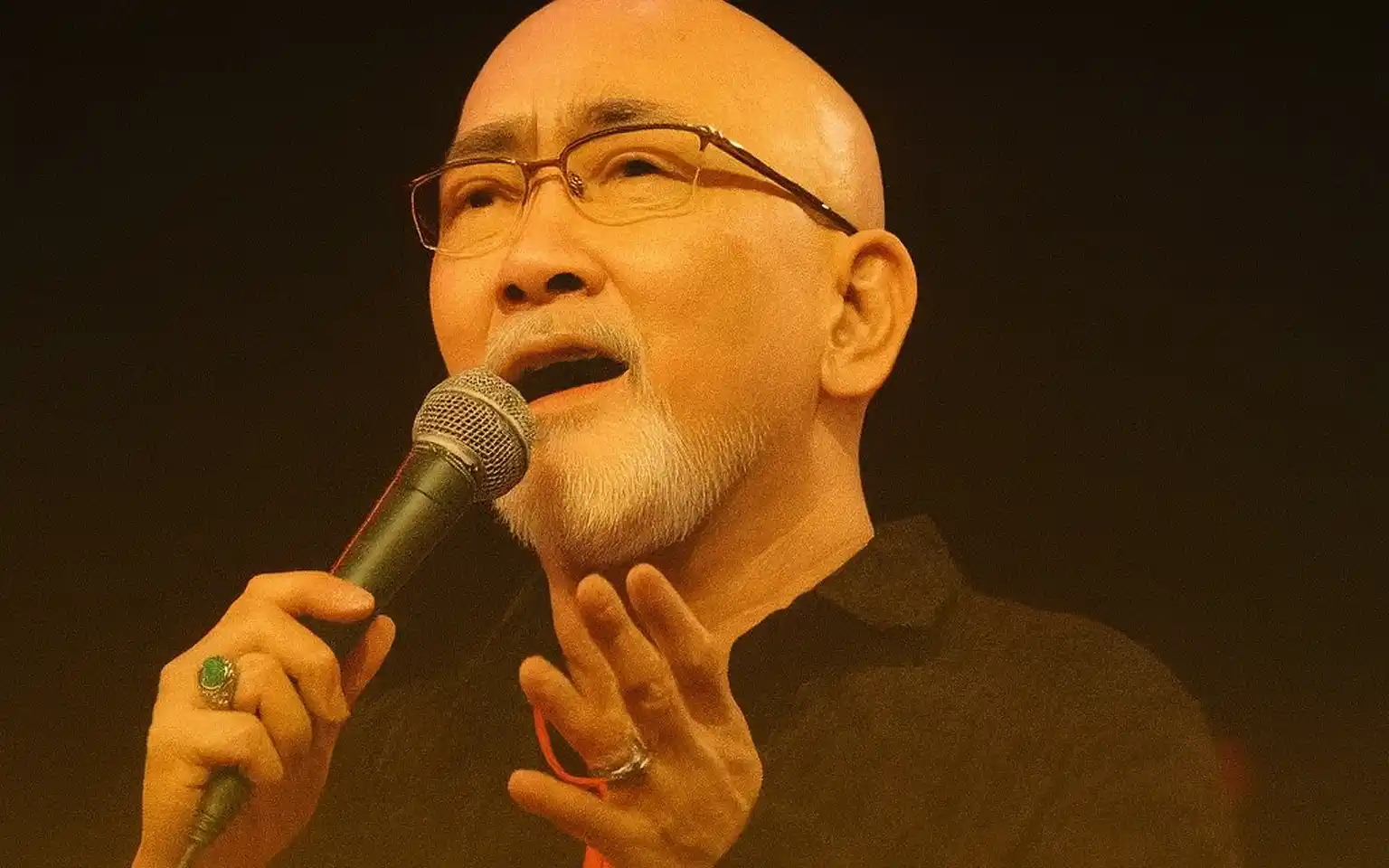

静かなアレンジと深みのある歌声が、熟練期の魅力を存分に伝えています。

はじめに

松山千春の数ある名曲の中でも、『残照』は特別な位置を占めています。1980年5月5日発売の5枚目のオリジナル・アルバム『浪漫』に収録され、編曲は青木望。アルバムのSide Bを飾る最初の曲として、聴き手を深い余韻へと導きます。

シングルとして世に広まった曲ではありませんが、長年のコンサートでは節目や大事な場面でたびたび選ばれ、ファンの心情に深く結びついてきました。

松山千春が表現者として積み重ねてきた経験と、人としての成熟が凝縮された一曲であり、聴くたびに新しい意味や情景が浮かび上がるのが特徴です。まさにランキング第1位にふさわしい、時を経ても色あせない輝きを放つ作品といえるでしょう。

『浪漫』における位置づけ

アルバム全体の構成と流れ

『浪漫』はSide Aが恋愛や人間関係の情景を情感豊かに描く楽曲で構成され、聴き手を物語性のある世界に引き込みます。一方、Side Bは人生観や日々の営みといった、より普遍的なテーマに焦点を当てています。

『残照』が果たす役割

Side Bの冒頭に置かれた『残照』は、アルバムの流れを大きく転換させる位置にあります。前半で描かれた物語の熱をそのまま引き継ぐのではなく、一度呼吸を整えるようにして、聴き手の耳と心を静かな情景へと誘います。そこから始まる後半の楽曲群は、より広い視点や穏やかな時間感覚を伴い、アルバム全体に深みを与えています。この曲順だからこそ、『浪漫』は一枚の作品としてまとまりを保っているのです。

日常から生まれる詩情

冒頭の情景描写

『残照』は、劇的な出来事から始まるのではなく、夕暮れという誰もが知る時間帯を入り口に据えています。しかし、この曲の夕暮れは、単なる景色の説明では終わりません。冒頭の「今日一日が終わりだと 西の空がため息ついた」という言葉は、時間そのものが感情を帯びて動いているように響きます。空の色や光の変化が、聴き手の記憶や体験と自然に結びつき、景色の中に自分自身が立っているような感覚を呼び起こします。

「静かな観察者」としての語り

『残照』の語り口は、情景を最小限の線と色で描く水彩画のようです。細部を語り尽くさないことで、聴く人は自分の記憶や感情を自然に重ねやすくなります。わずかな言葉の抑揚や間合いから、語り手の感情が静かに滲み出し、その穏やかな響きが曲全体の深みを形づくっています。

「ささやか」というキーワード

繰り返しの中で変わる響き

歌詞中で繰り返される「ささやかだから愛しくて」「ささやかだから大好きで」というフレーズは、この曲の核を成します。そこで描かれているのは、何気ない会話や、ふと目に留まった光景といった、ごく短い時間の積み重ねです。それらを丁寧に抱きとめようとするまなざしが、作品全体に温もりを通わせています。

意味を変化させる構造

この繰り返しは単調ではなく、前後の情景や言葉の流れによってニュアンスが変化します。聴き進めるごとに、同じフレーズが少しずつ異なる感触を持ち、曲が終わる頃には時間の経過や感情の変化を感じ取れるようになっています。

編曲の印象とメディア露出から見える『残照』の広がり

編曲の印象

『残照』のアレンジは、アコースティックギターを中心に、ベースやストリングスがやわらかく支える構成が印象的です。ドラムスは控えめに配置され、曲に静謐さと優しい深みを与えています。歌声と伴奏の調和によって、余計な装飾を取り除いたシンプルな美しさが際立っています。

ドラマとの親和性

興味深いことに、この曲はテレビドラマにも取り上げられてきました。1980年放送のTBS系連続ドラマ『三男三女婿一匹III』の主題歌として採用され、当時の家庭劇の温かさと見事に重ね合わされました。(僕にはこのドラマの印象が特に強く残っています)

松山千春の切なくやさしい主題歌「残照」と、森繁久彌さんを中心にした多彩で魅力ある俳優陣の演技が絶妙に絡み合った作品です。ホームドラマの温かさと医療ドラマとしての緊張感を併せ持ち、当時の視聴者に強く愛された作品と言えるでした。

さらに、フジテレビ系ドラマ『北の国から』でも挿入歌として使われ、北海道の風景と人々の暮らしを写し取る叙情的な世界観とも響き合っています。

メディアで歌われる意味

ドラマの中で『残照』が流れるとき、音と映像は競い合うのではなく、自然に同じ方向を向いて進みます。楽曲が持つ静かな呼吸が映像のテンポをゆるめ、視線を背景や登場人物のわずかな仕草へ導きます。その結果、物語の進行はゆっくりしながらも、観る者の中では感情の流れが確かに形を成していきます。曲が終わった後も場面の感触が長く残り、ドラマ全体の記憶を豊かにするのです。

歌詞に込められたテーマ

「「ささやか」が映し出す瞬間

『残照』で繰り返される「ささやかだから愛しくて」「ささやかだから大好きで」という言葉は、抽象的な優しさの表現ではなく、具体的な場面の裏打ちがあります。

たとえば、ふとした会話の中で相手が見せた笑顔、何気なく見上げた窓辺の明かり、手渡された湯のみから立ち上る湯気──そうした短い時間の中に宿る温もりを、この曲はすくい上げています。聴き手は自分自身の似た経験を思い起こし、そこに込められた感情を改めて確かめることになります。

夕景が変える心の焦点

曲の冒頭に描かれる西の空は、ただの背景ではなく、視線と心の向かう方向を変えるきっかけです。

夕焼けに照らされた街並みや、人の歩く速さがわずかに緩む瞬間──そうした景色の中で、聴き手は目の前の出来事から一歩離れ、別のことを考え始めます。

『残照』における夕景は、人生の終幕を象徴するのではなく、「これまで」と「これから」を静かにつなぐ橋のような存在です。聴き終えたときに残るのは、終わりの寂しさよりも、その先に続く時間への穏やかな関心です。た意味

シングル以外の代表曲という位置づけ

松山千春の代表曲は、シングルとして広く知られた『長い夜』や『大空と大地の中で』が挙げられますが、『残照』はアルバム曲でありながらファン人気が高く、ライブでも重要な役割を果たしてきました。これは、アルバム全体を通して聴くことを重視していた時期の松山千春にとって、「作品単位での完成度」を示す好例といえます。

メディア露出を超えた評価

前章で触れたドラマでの使用は、この曲を幅広い層に届けるきっかけとなりましたが、その後もファンの間で語り継がれ続けているのは、メディアタイアップの効果だけではありません。ライブでの繰り返しの披露、そして時代を経ても変わらないテーマ性が、曲を「時代に消費されない存在」に押し上げました。

『残照』の魅力を総括

『残照』は、アルバム『浪漫』の後半を開く扉として、全体の空気を一変させる存在です。特定のメッセージを強く押し出すのではなく、控えめな語りと抑えた演奏で、聴き手の感情をじわりと染め上げていきます。その中心にあるのは「ささやか」という言葉に込められた視点であり、誰もが経験したことのある短い時間や感触を、忘れられない光景として蘇らせます。

テレビドラマでの使用は、曲の魅力を映像とともに広げましたが、その後も支持が続いたのは偶然ではありません。コンサートでたびたび選ばれ、年齢を重ねた歌い手によって新しい表情を見せるたび、この曲は新たな記憶と結びついていきます。

第1位に挙げた理由は、この作品が単なる「静かな名曲」ではなく、時間とともに育ち、聴く人それぞれの人生の一部として息づき続けているからです。一度耳にすれば、ふとした瞬間に旋律や言葉が蘇る──その持続力こそ、『残照』最大の魅力といえるでしょう。

コメント