■【松山千春の歴史】:—声で刻んだ半世紀~松山千春という名の風景——はこちらから!

【松山千春】編-第15位|『良生ちゃんとポプラ並木』──春夏秋冬、あの並木道に記憶が揺れる

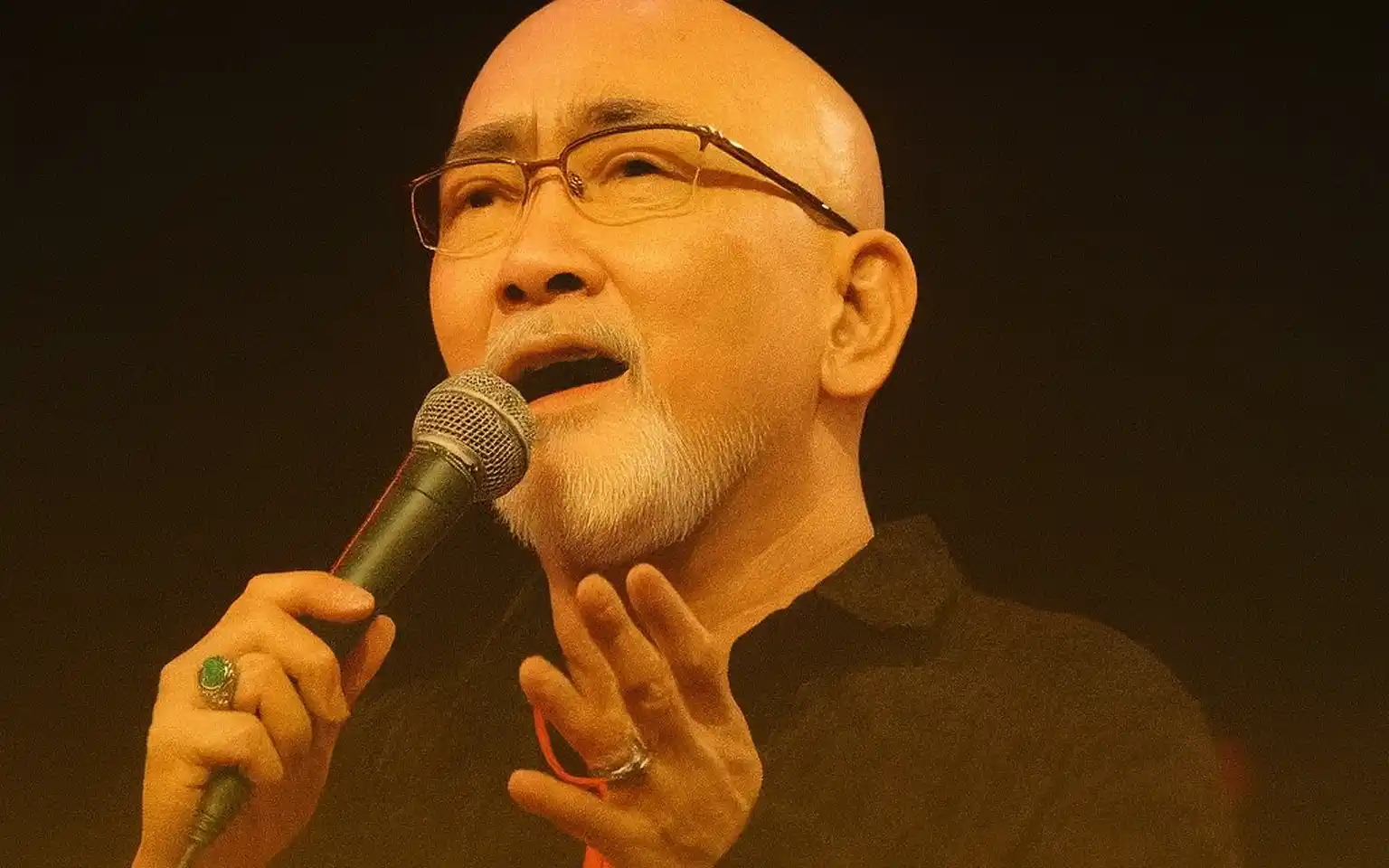

本日より、僕の勝手なBest15【松山千春】編を開始いたします。松山千春も大学時代には良く聴いていました。今でも大好きな歌手の独りです。大分でのコンサートにも行き、実体験としても彼を見ています。

何より、純朴さと憎めない個性の強さ。そして良質な楽曲の数々。今回は15曲をセレクトして紹介してまいります。是非最後までお付き合いください。

まずは第15位『良生ちゃんとポプラ並木』から丁寧に紹介していきます。

🎥まずはいつものように、Youtubeの公式動画をご覧ください。

🎬 公式動画クレジット タイトル:良生(よしたか)ちゃんとポプラ並木 アーティスト名:松山千春(Chiharu Matsuyama) 提供元:ポニーキャニオン(Pony Canyon Inc.) チャンネル名:松山千春 - トピック(YouTube公認のアーティストチャンネル) 公開日:2018年7月24日 📖2行解説 実在の人物をモデルに綴られた異色のバラード「良生ちゃんとポプラ並木」。 松山千春の語りかけるような歌唱が、忘れられない風景と情愛を描き出します。

はじめに

松山千春の歌には、自分自身の体験をもとにしたような作品が数多くあります。

それは、声を張り上げて歌うバラードや、強いメッセージ性を持つ楽曲とは異なり、日常の風景や記憶を穏やかにたどるような曲です。

この『良生ちゃんとポプラ並木』も、そんな作品のひとつ。

1977年のデビューアルバム『君のため作った歌』に収められたこの楽曲は、札幌・北大構内にあるポプラ並木を舞台に、親友との思い出を四季の風景とともに描いています。

ランキング冒頭にこの曲を選んだ理由

Best15の最初には、聴き手を一気に惹き込むような派手な代表曲を置くこともできますが、僕としては、まず「松山千春という人物の原風景」に触れてほしいという思いがありました。

この曲には、大きな山場や高揚感はありません。けれど、さりげない描写の中に、その人が過ごした時間や空気が確かに感じられる。

静かな語り口の中に、少年時代の記憶や土地への愛着が滲むようなこの作品は、シリーズの入口としてちょうど良い“始まり方”だと思うのです。

北の大学街から届く、個人的な記憶の風景

舞台となった“ポプラ並木”とは?

『良生ちゃんとポプラ並木』に登場するポプラ並木は、札幌市の北海道大学構内にある実在の並木道です。

札幌を拠点に活動していた若き日の松山千春が、身近な場所として親しんでいたこの風景を背景に、楽曲は展開します。

多くの歌が抽象的なイメージや感情で構成されているのに対して、この曲では「学校帰り」「チャンバラごっこ」「アベック・コース」といった具体的な言葉が登場し、聴く人の頭の中に情景がそのまま浮かぶような構成となっています。

“良生ちゃん”は誰か?

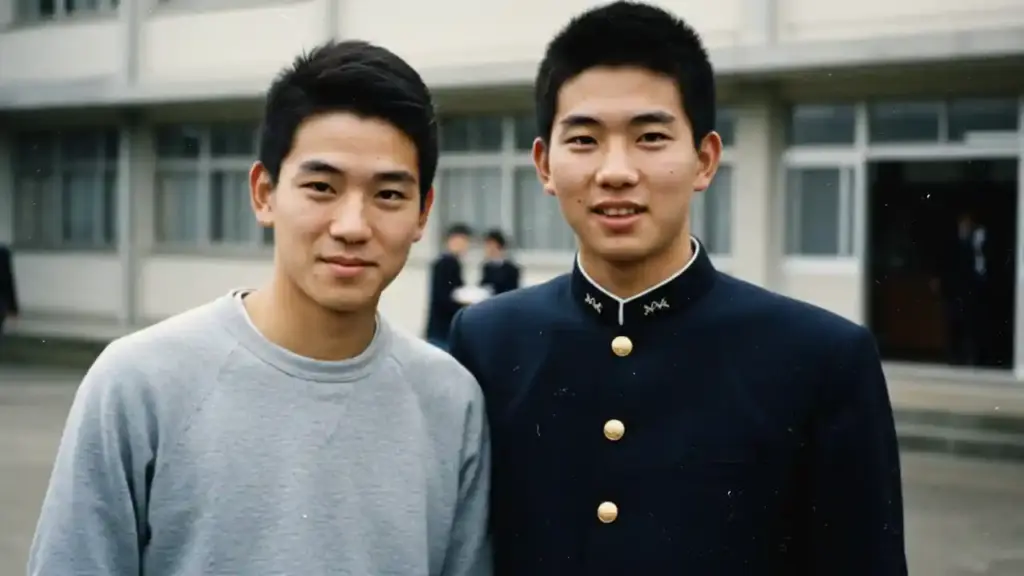

タイトルに登場する“良生ちゃん”もまた、実在する人物です。

これは松山千春が高校時代に親しくしていた男友達のことであり、のちに北海道大学へ進学した彼との思い出が、曲全体の軸になっています。

どちらかと言えば、青春時代をともに過ごした友人との記憶を、少し離れた場所から、静かに見つめ直しているような視点が印象的です。

春と夏──季節とともに映る、二人の記憶

春:足の長さに表れる関係性

《春は細道ポプラ並木を 良生ちゃんと学校帰り》

この冒頭の一節だけで、少年期の空気がやさしく立ち上がります。

“良生ちゃんは足が長く 僕はいつでも小走り”という描写には、憧れや劣等感、気恥ずかしさがさりげなくにじんでおり、決して大げさに語らない分、かえって親密な情景として伝わってきます。

繰り返されるフレーズ「春のやさしい日差しを浴びて ポプラ並木は 背伸び 背伸び」も、風景を大きく描くというよりは、そのとき感じたままの光や時間をそのまま音にしているような印象です。

夏:遊びの中にあった役割と距離感

《夏はかげろう ポプラ並木で みんな集まりチャンバラごっこ》

夏になると場面は広がり、子どもたちの遊びの風景が描かれます。

良生ちゃんは「正義の味方」、自分は「切られ役」。

たわいもない遊びにも関わらず、どこか関係性の距離や、少年時代特有の“位置づけ”のようなものが滲んでいます。

それでも、笑い合っていた日々の明るさは確かにあり、それらの記憶を見守るように、ポプラ並木は“背伸び”を続けている。そんなふうに、風景と心情とがゆるやかに重なり合っています。

秋と冬──風景が変わり、記憶に静けさが宿る

秋:アベック・コースに差し込む光と影

《秋は並木のアベックコース カバンを抱えて通りぬけ》

秋の場面では、他の季節のように“二人で過ごす時間”が描かれるわけではありません。

そこを通るのは、すでに別の誰か──「アベック」と呼ばれる若いカップルたち。

主人公はその道をカバンを抱えて通り抜けるだけで、良生ちゃんの姿はそこにありません。

それまでの春や夏が、“一緒にいた時間”を描いていたのに対し、秋では風景の中に自分だけがいて、記憶との距離が静かに現れはじめる。そして、ポプラ並木は変わらずそこに立ち続けています。

冬:すべてを覆い隠すような静けさ

《冬は並木に雪がつもり 足跡一つ通りぬけ》

この一節では、人の姿すら描かれません。

ただ雪が積もり、その中を「足跡一つ」が通り抜けるという描写のみ。

良生ちゃんの名前も出ず、会話もなく、音も消えていきます。

それまで具体的だった記憶が、ここではほとんど手がかりのない風景としてだけ語られる。

記憶が輪郭を失い、過去になっていく様子が、雪と静けさの中に重なります。

十年後の現在──変わらない並木、変わっていく自分たち

誰とも歩かなくなった道

《今は誰とも歩かなくなり ただ見つめるポプラ並木》

春から冬までの思い出をなぞるように描かれてきたこの曲は、最後に“現在”の主人公の立ち位置を明らかにします。もう誰とも並んで歩くことはなくなり、ただその場所を“見つめるだけ”になった。

並木道は変わらずそこにあるのに、あの頃の自分たちの姿は、もうそこにはありません。

過ぎた時間の手応えが、風景に滲んでいるような感覚が残ります。

“背伸び 背伸び”に込められた時間の流れ

この曲を通して繰り返される「ポプラ並木は 背伸び 背伸び」というフレーズは、木が成長しているという直接的な意味だけでなく、時間とともに少しずつ変化していく風景と、それを見ている自分の立場の変化の両方を映し出しているようです。

ポプラ並木は、昔と変わらず風に揺れているかもしれません。

けれど、その下を歩く人も、その風景の捉え方も、すっかり変わってしまった。

何も変わっていないように見える場所が、時の流れを静かに伝えてくる──

この曲は、そんな感覚をそっと残して終わります。

曲の構造と語り口──“四季と記憶”を重ねる巧みさ

フォークソングとしての描写の手法

この曲は、典型的な起承転結のドラマや、展開の起伏を持っていません。

春夏秋冬という時間の流れを軸に、主人公と“良生ちゃん”との思い出が静かに描かれ、最後に現在の自分の視点へと帰着します。

注目すべきは、直接的な感情の言葉がほとんど使われていない点です。

「さみしい」「うれしい」「悲しい」といった言葉は一切登場せず、それでも聴き手の中には、温度や光、空気の匂いまでも含んだ情景が浮かびます。

松山千春が当時わずか21歳でこうした描き方をしていたという事実は、彼の表現力の柔らかさと早熟さを物語っているようです。

なぜ“第15位”なのか──ランキング冒頭に据えた理由

インパクトではなく、じんわりと沁みてくる入口

この「僕の勝手なBest15」シリーズでは、いわゆる代表曲や高い評価を得ている作品だけを並べるつもりはありません。

むしろ、松山千春という人物の中にある素朴な記憶や土地とのつながりに注目し、その多面性を味わえるような構成にしたいと考えています。

そうした中で『良生ちゃんとポプラ並木』は、ベスト15の冒頭に置いておくには、ぴったりの曲でした。

劇的な展開はなくても、日常の小さな記憶が丁寧に綴られていて、聴き手の記憶の中にある風景とも自然に重なっていきます。

若き松山千春の“原風景”に触れる一曲として

この曲には、松山千春の出発点である北海道の風景、札幌で過ごした時間、そして親しい友人との記憶がそのまま描かれています。

そこにはまだ、作られた“歌手像”のようなものは存在せず、私的で、手触りのある人間としての松山千春が感じられる。

のちに数々の名曲を生み出していく松山千春の“根っこ”の部分を、もっとも素直に伝えてくれるのが、この『良生ちゃんとポプラ並木』なのです。それが、この曲を第15位に選んだ一番の理由です。

コメント