■【松山千春の歴史】:—声で刻んだ半世紀~松山千春という名の風景——はこちらから!

🎸僕の勝手なBest15【松山千春】編- 第14位『ひとりじめ』

松山千春が描く“強さ”と“弱さ”の二面性

松山千春というアーティストのパブリックイメージは、「大空と大地の中で」に象徴されるようなスケールの大きさや、「長い夜」に見られる激しい情念、さらにはステージ上で繰り広げられる鋭いトークに代表される“強さ”にあると考えられがちです。

しかし、彼の楽曲の真骨頂は、むしろその対極にある“弱さ”や“情けなさ”を、一切の虚飾なくさらけ出す姿勢にあると感じています。

今回、僕の勝手なランキング第14位に選んだ『ひとりじめ』は、まさにそうした松山千春の“もうひとつの本質”が、真正面から表現された名曲です。

この楽曲は、一見すると甘美なラブソングのようにも聴こえますが、その本質には、甲斐性のなさや優柔不断さ、そしてずるさを抱えた男と、それらをすべて受け入れる女性の決意と強さが描かれています。極めて人間味にあふれた、ビターで骨太な物語がそこにあります。

この一筋縄ではいかない作品が、なぜ今なお多くのリスナーの心に深く残り続けているのか。その理由をひもときながら、楽曲の構造とメッセージを丁寧に読み解いていきたいと思います。

🎥まずはいつものように、Youtubeの公式動画をご覧ください。

🎬 公式動画クレジット 🔗松山千春『ひとりじめ』公式音源(YouTube) チャンネル名:松山千春 - トピック(公式アーティストチャンネル) 提供元:Nippon Columbia(日本コロムビア) 公開日:2019年1月25日 📖 2行解説 1979年発表のシングルで、切実な恋心を描いた初期バラードの傑作。 ストリングスと抑制されたボーカルが、未練と希望の交錯を描き出します。

言葉を持たない男と、すべてを受け入れる女の肖像

冒頭から際立つ男の無力さ

この物語の登場人物は、男と女のふたりです。「お前」と呼ばれる女性と、それに対峙する“僕”として描かれる男。その二人の関係性は、明確に非対称的です。

悲しいとつぶやいた お前の瞳に

何も云えずに ただ抱き寄せる

楽曲の冒頭から、男の無力さが露わになっています。愛する女性が「悲しい」と心の内を吐露しているにもかかわらず、男は何ひとつ言葉を返すことができません。

慰める術も持たず、ただ衝動的に彼女を抱きしめるだけ。ここで描かれる「何も云えずに」というフレーズは、この後も繰り返され、男の性格を色濃く決定づけていきます。

彼は、おそらく未来を語ることも、過去を悔いることもできず、愛を雄弁に表現することすら苦手な、不器用で頼りない人物として浮かび上がってくるのです。

覚悟と諦念の中にある女の強さ

一方で「お前」と呼ばれる女性はどうでしょうか。彼女は男の不甲斐なさを見抜いており、なおかつ二人の状況が決して恵まれたものではないことも理解しています。

振り向けば 何一つ いい事の無かった

この町 灯りが ぼやけて 映る

過去を振り返っても明るい記憶はありません。そして現在地も、かすんだ街の灯りのように不確かで頼りない。

そんな現実を直視しながら、彼女はこう語ります。

バカを承知で ついて行くわと

笑うお前を こん夜はひとりじめ

この一節に、『ひとりじめ』という楽曲の核心が集約されています。「バカを承知で」と語る時点で、彼女はこの恋が損な選択であることを分かっています。しかし、それでも「ついて行く」と決断するのです。

さらに、その言葉に「笑う」という表現を重ねることにより、彼女の人物像には深い重みが加わります。この女性の持つ強さが、楽曲に厚みと真実味を与えているのは確かです。

「支える愛」ではなく、「受け入れる覚悟」

リアルに描かれた男女の非対称性

この曲では、恋愛の理想像として語られる「支え合う関係」は描かれていません。ここにあるのは、どうしようもない男と、その男を丸ごと引き受けようとする女性の関係です。

一般的なラブソングが描くような、美しいパートナーシップとは程遠い、いびつでアンバランスな関係性。それこそが、この楽曲の持つ圧倒的なリアリズムです。

彼女は、自分の選択が“バカげている”と理解した上で、それでもなお彼を選ぶ。それは、同情や哀れみではなく、むしろ彼女自身の主体的な選択です。

その選択の重さこそが、この歌を単なる“情けない男の歌”にとどめず、聴き手に強い印象を残す所以だと言えるでしょう。

タイトルに込められた複雑な欲望

「こん夜は」「こん夜も」――限定的な所有の願望

この曲のタイトルである「ひとりじめ」は、サビで繰り返されるキーワードでもあります。日常会話では可愛らしい響きを持つ言葉ですが、この楽曲の中に置かれると、まったく異なる意味合いを帯びてきます。

まず注目したいのは「こん夜は」や「こん夜も」という限定的な表現です。これにより、「ひとりじめ」は永続的な愛の確信ではなく、あくまで“今だけ”の願望であることが明らかになります。

男は自信がないのです。彼女が「バカを承知で ついて行く」と言っても、「幸せになれるね」と語っても、男にはそれを肯定できる確信も、将来への責任感もないのです。

だからこそ、「こん夜は」「こん夜も」と、今この瞬間に限定した独占を望んでいるに過ぎないのです。この切実さと不安定さが、「ひとりじめ」という言葉の背後に見え隠れしています。

彼女の覚悟まで「ひとりじめ」してしまう男のエゴ

男は彼女の気持ちだけでなく、彼女が抱える覚悟、献身、さらには“傷”すらも自分のものにしようとしているように感じられます。それは一見すると愛情の表現のようでもあり、実はとても自己中心的な欲望の表れでもあります。愛という名を借りた独占欲とも言えるでしょう。

しかし、松山千春はこの感情を否定するのではなく、むしろ人間の本質として描いています。現実の恋愛が常に対等な関係で成り立っているとは限らず、片方がどこかでエゴを抱えながら、もう片方がそれを黙って引き受けていることもあるのです。

「ひとりじめ」という言葉は、そうした愛の“陰”をも引き受けた、とてもリアルな表現であるように思えます。

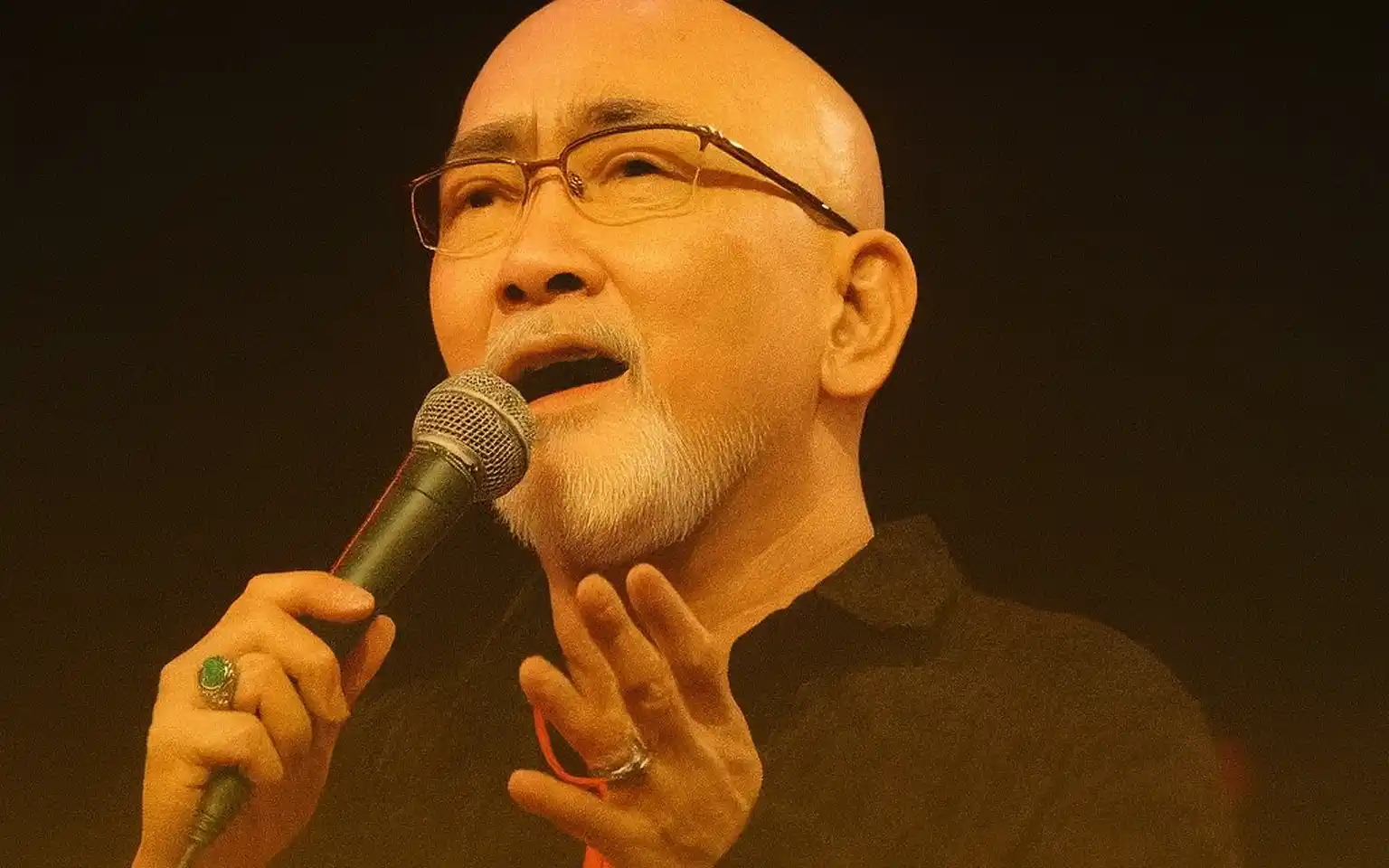

歌声と編曲が描く、ビターな愛の物語

アレンジと歌唱の持つ情念

この楽曲のアレンジを担当したのは大原茂人氏です。アコースティックギターと穏やかなストリングスを基調とするサウンドは、1970年代末から1980年代初頭のニューミュージックの空気感を色濃く感じさせます。

松山千春の歌声もまた、朗々と張り上げるのではなく、内面に語りかけるような低めのトーンで抑制されています。声の震えや語尾の丸みが、男の内にある情けなさや迷いを映し出しているようです。

こうしたサウンドと歌唱のニュアンスが、歌詞の世界観と密接に結びつくことで、『ひとりじめ』という作品はより説得力のあるものへと昇華されているのです。

『ひとりじめ』が生まれた時代と、その位置づけ

1980年――転換期の只中にいた松山千春

『ひとりじめ』が発表されたのは、僕が大学3年生の1980年5月5日。

この年、松山千春は5枚目のオリジナルアルバム『浪漫』をリリースしました。

当時の松山千春は、1977年のデビュー以来、「季節の中で」「恋」「長い夜」など次々とヒット曲を放ち、すでに日本の音楽界の頂点のひとりと目されていました。

1980年といえば、日本の音楽シーンにおいても変革の年でした。山口百恵の引退、松田聖子のデビュー、YMOによるテクノポップの台頭など、音楽の多様性が一気に広がりつつあった時代です。

そんな中で、松山千春は従来のフォークやニューミュージック路線を守りつつも、楽曲ごとに異なる表情を見せていました。『ひとりじめ』は、時代の喧騒とは一線を画すような、内面を見つめる静かな作品だったのです。

アルバム『浪漫』における“感情の引き算”

『浪漫』というアルバムには、「雨の向うに」「車を止めて」「風の詩」など、内面の揺らぎや人間模様を静かに描いた楽曲が並びます。その中にあって『ひとりじめ』は、より踏み込んだ感情の機微と、人と人との不均衡な関係を描いた作品として際立っています。

感情を煽るようなメロディ展開は避けられ、編曲もあくまで抑制的。全体として「静けさ」と「余計なものを削ぎ落とした言葉の強さ」が印象的です。

アルバム全体が“感情の引き算”によって構成されており、『ひとりじめ』はその象徴的な存在であったと言えるでしょう。

ライブにおける人気とファンの受け止め方

派手さはなくとも“沁みる歌”として定着

『ひとりじめ』はシングルカットされていないにもかかわらず、ライブではたびたび披露されてきました。

コンサートのセットリストに組み込まれるたびに、「あの歌、沁みたな」と語るファンも多く、特に長年のファンにとっては“通好みの一曲”として記憶されているようです。

千春の歌声が年齢を重ねるごとに円熟味を帯び、この曲にさらに深みを加えていることも見逃せません。

男性ファンの中には、「まさに自分のことのようだ」と語る人もおり、男女問わず“情けない男”に心当たりがあるからこそ、この歌に自分を投影するのでしょう。

今なお色あせない、人間を描く視点の鋭さ

この作品が持つ“非対称な愛”の意味

現代においても、「対等で健全な関係」が恋愛の理想とされる一方で、実際には人はそれほど強くはありません。

依存や不均衡、期待と裏切り。そうした複雑な感情を一切の粉飾なく描いたこの作品には、時代を超えて共感が集まる理由があります。

このランキングでは14位に位置づけましたが、それはあくまで“僕の勝手な”選出によるものです。人によっては、これが1位だという人もいるかもしれません。

「弱い男と強い女」という構図は、ジェンダー論的に単純ではないものの、人間の実像を炙り出すという意味では、今なお重要な視座を提供しているのではないでしょうか。

コメント