第14位は、『BREATHLESS LOVE』です。

第14位は、『BREATHLESS LOVE』です。1988年リリースのシングル曲で、浜田省吾が80年代後期に到達した都会的サウンドと哀愁を象徴する作品。

歌詞が激しくも生々しい。

若い時の感情に任せた恋愛を想起させます。とっくにこの感覚はなくなっていますが!

超約

真夏の刹那の恋。出会いから燃え上がり、名もないまま求め合う二人。

愛と呼ぶには激しすぎ、言葉も抱擁も癒しにはならない。

別れを恐れながらも、夜の闇に紛れて再び惹かれ合う。

やがて世界から隔てられたように、ただ二人だけの「Breathless Love」が続く。

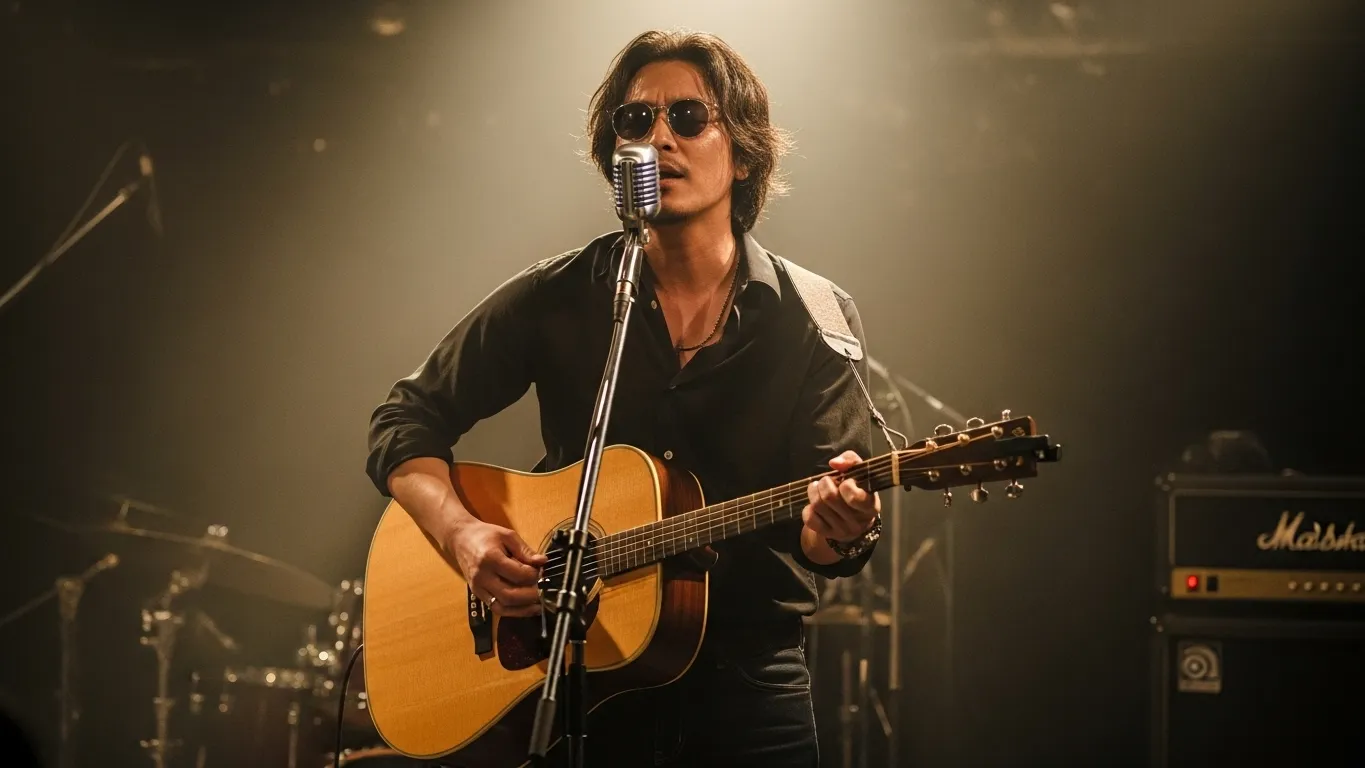

まずは公式動画をご覧ください。

✅ 公式クレジット(YouTubeより)

BREATHLESS LOVE(single / 1988) – 浜田省吾

© 1988 Sony Music Entertainment (Japan) Inc.

Provided to YouTube by Sony Music Labels Inc.

🎧 2行解説

1988年リリースのシングル曲で、浜田省吾が80年代後期に到達した都会的サウンドと哀愁を象徴する作品。緻密なアレンジと情感的なヴォーカルが、恋の切なさと静かな情熱を同時に描き出している。

リリースと基本情報

1988年に発表されたシングル「BREATHLESS LOVE」。

この曲は、浜田省吾が社会的メッセージソングで注目を浴びた後、より内面的でプライベートな情熱を描き始めた時期の代表作のひとつです。

『J.BOY』で時代の旗を掲げた彼が、次に選んだテーマは“人間の心の奥底にある静かな熱”。

都会の喧騒の裏で、名前のない恋に身を焦がす男女の姿を描きました。

本作は当時、シングルとしてリリースされた後に、ベスト盤や配信で広く知られるようになり、いまなお“浜田省吾の中でもっとも静かな情熱を描いた一曲”として語り継がれています。

息を呑むような“名もなき恋”の物語

出会いの瞬間の衝撃

「出逢って一秒」という冒頭の言葉が、物語のすべてを決めます。

燃えるような真夏、熱を帯びた空気、汗ばむシーツ、絡まる髪――

その一瞬の情景が、理性も時間も奪い去ってしまう。

この曲は、出会いの“最初の瞬間”だけで世界が変わることを描いたラブソングです。

浜田省吾の作品に多い“社会や生き方”を語る軸とは異なり、ここで描かれているのは息の仕方さえ変えてしまうような衝動。

恋が始まるのではなく、最初から燃え尽きるような恋――

まさに“Breathless(息を呑む)”というタイトルが、そのまま物語の温度を伝えています。

「愛」と呼べない関係

「愛と名付けるには暗く激しすぎて」

この一行が、楽曲のテーマの中核をなしています。

浜田省吾が描くのは、社会的なルールや倫理の外側にある関係です。

名前を与えれば秩序が生まれる。けれど、その瞬間に消えてしまうものがある。

だから二人は、“名付けない”ことで自由を保つ。

この“自由”は幸福の象徴ではありません。

むしろ、名もなきまま続く関係は、終わりを定義できない分、永遠の迷宮を生み出します。

愛と欲望、幸福と罪悪感――そのどちらにも完全に寄りかからない不安定さ。

そこに、この曲特有の暗く深い美しさがあるのです。

言葉では届かない距離

「You smile on me…」

突如として英語に切り替わるこの一節。

日本語では表現しきれない感情の“間”を、英語が静かに繋いでいます。

恋の真っ只中にいると、説明できる言葉が見つからない。

だからこそ、異なる言語が感情の逃げ道になる。

「You smile on me…」という短いフレーズには、

“届かない微笑み”という冷たさと、“まだ繋がっていたい”という切実さが同居しています。

つまりこの瞬間、二人は既に心の距離を感じている。

始まりと終わりが同時に訪れる恋――それがこの曲の世界です。

ホテルのドアの向こう側

「ホテルのドアを閉じた後 二人 互いに 何処へ行くのか」

この一節は、現実と非現実を隔てる象徴的な場面です。

外の世界がドアの向こうに消え、残るのは二人だけ。

社会の光から遮断されたこの空間こそ、彼らの“世界”です。

しかし、それは安らぎの場所ではなく、孤独の共有の場。

抱いても癒されず、求めても届かない。

それでも離れられないという矛盾の美が、曲の後半までずっと続いていきます。

ここには「幸福」ではなく、「赦し」が描かれています。

お互いに満たされないまま、それでも寄り添う――

その行為自体が、すでに人間の悲しみの証明なのです。

満たされぬ再会と別離

曲全体を通して繰り返されるのは、「逢う」「別れる」「また逢う」という往復。

まるで潮のように、引いては満ちる感情の波。

そのたびに、少しずつ痛みが積み重なっていく。

「逢うたび せつなくて 別れは 苦しくて」

この繰り返しの中に、恋の真実が潜んでいます。

理屈では止められず、時間が経っても薄れない。

それは、燃え盛る情熱というよりも、静かな依存のような絆です。

お互いを求めながら、同時に壊してしまう危うさ。

この構造の中にこそ、「Breathless Love」の核心があるのです。

言葉の代わりに響く“静けさ”

言葉が届かない領域

『BREATHLESS LOVE』の中心にあるのは、言葉では表現しきれない感情です。

「言葉では 癒されない」

この一行は、どんなに美しい表現を並べても、心の深い部分までは届かないという現実を突きつけています。

浜田省吾はその“届かない部分”を、音と息づかいだけで伝えようとしました。

彼の歌声には飾りがなく、冷静さと熱が共存しています。

言葉を詰め込むのではなく、音そのものの温度で感情を浮かび上がらせているのです。

聴く人は、旋律の流れの中にそれぞれの記憶を重ねながら、物語を体で受け取ることになります。

音の呼吸が作る流れ

『BREATHLESS LOVE』の旋律は、緩やかに波を描くように進みます。

リズムは一定なのに、聴くたびに温度が変化する。

それは感情を爆発させるためではなく、心の動きを自然に映すための設計です。

浜田の声は抑えられ、強弱を小さく保ちながらも、わずかな揺らぎで深さを与えています。

このコントロールこそが、彼が“静かな熱”を表現するための手法です。

同時代の作品との違い

バブル期の恋愛ソングとの対比

1988年当時、日本のポップシーンは華やかでした。

多くの曲が、夜景、成功、自由、豪華な恋をモチーフにしていました。

しかし、浜田省吾はその対極に立ち、光の裏側で生きる人の感情を描きました。

『BREATHLESS LOVE』の世界にあるのは、閉ざされた部屋、消えた街の音、そして二人だけの空気。

愛を飾らず、きれいに整えることを拒んでいます。

そこに描かれているのは、人が生きるうえで避けられない不完全さ。

時代が求めた明るい理想とは正反対の“現実の温度”が、この曲の核心にあります。

“闇”が持つもうひとつの意味

浜田省吾が描く“闇”は、悲しみではなく真実を照らす場所です。

光が当たらない関係だからこそ、そこにしかない現実が見えてくる。

それは隠された愛ではなく、人間そのものの弱さや欲求を受け入れるための空間です。

恋が理想化されていた時代に、彼は現実の重さを真正面から描いた。

この静かな選択が、結果として彼のラブソングを永く響かせています。

他の浜田楽曲との対比

“待つ愛”と“待てない愛”

浜田省吾のラブソングには、大きく二つの軸があります。

『もうひとつの土曜日』のように、時を超えて誰かを思い続ける“待つ愛”。

そして『BREATHLESS LOVE』のように、感情が抑えられずにあふれ出す“待てない愛”。

後者では、時間よりも感情が先に動く。

逢えば苦しみ、離れても忘れられない。

それは理屈ではなく、生きることと一体化した感情として描かれています。

『悲しみは雪のように』との違い

『悲しみは雪のように』は“過去を受け入れて前に進む”物語。

一方『BREATHLESS LOVE』は、“まだ終わらせられない”現在の物語です。

どちらも孤独を扱っていますが、前者が再生の方向を示すのに対し、後者は渦中の痛みに焦点を当てています。

浜田省吾は、愛の結果ではなく、その最中の迷いや未完成さを描いた。

そこに、彼の表現者としての誠実さが宿っています。

どんな感情も否定せず、人が持つ不安定さを受け入れる視点があるのです。

聴き手に残る印象

『BREATHLESS LOVE』を聴き終えると、静かな音の残り香が心に残ります。

そこには、幸福でも絶望でもない感情が漂う。

浜田省吾は、愛を理解ではなく体温として描いたのです。

若い頃に聴けば、衝動的な恋の熱として響き、年齢を重ねて聴けば、記憶の中で形を変えた感情として残る。

この変化こそが、彼の音楽が世代を超えて愛される理由です。

時代に左右されず、聴く人自身の経験によって意味が変わっていく。

それが『BREATHLESS LOVE』の普遍性です。

まとめ

『BREATHLESS LOVE』は、理想や正解を語る歌ではなく、人間の感情をそのまま映す歌です。

そこにあるのは激しさではなく、静かに燃える現実の熱。

浜田省吾はこの曲で、「愛は理解するものではなく、生きることで確かめるものだ」と示しました。

『BREATHLESS LOVE』――

それは、息を奪うほどに真実的で、誰にも説明できないほど生々しい。

静けさの中で生き続ける愛の記録として、今も色あせることはありません。

コメント