■【ビリー・ジョエル】について、詳しくはこちらをご覧ください。・・・・Wikipedia!

🎸【ビリー・ジョエル編】第13位『Goodnight Saigon』を深掘り!

第13位は『Goodnight Saigon』です。

『Goodnight Saigon』は1982年にリリースされたアルバム『The Nylon Curtain』に収録されています。

このアルバムは「ビリー・ジョエルのキャリアの中でも最も社会的・政治的な色合いを持つ作品」とされ、当時のアメリカが抱えていた問題や、個人の心の影をテーマにしています。

🎥まずはいつものように、Youtubeの公式動画をご覧ください。

🎬 公式動画クレジット(公式音源)

アーティスト:Billy Joel

曲名:Goodnight Saigon

リリース:1982年、アルバム『The Nylon Curtain』収録

配信:Billy Joel Official YouTube Channel

📖 2行解説

ベトナム戦争の兵士たちの心情を、壮大なコーラスと共に描いた反戦バラード。

アルバムの中でも社会的メッセージ性が最も強く、今も深い余韻を残す名曲です。

🎬 公式動画:こちらはオフィシャルビデオ版です。

超約

仲間と共に訓練を受け、戦場に送り込まれた若者たち。恐怖も虚無も分かち合いながら「一緒に沈むのならそれでいい」と誓い合う――。

『Goodnight Saigon』は、戦争を美化せず、兵士の目線でその現実を静かに伝える楽曲です。

そこに描かれるのは英雄譚ではなく、ありふれた若者たちの声と記憶。仲間意識、孤独、祈り、そして諦めが交錯する“兵士の日常”が浮かび上がります。

リリースと基本データ

『Allentown』や『Pressure』と並んで収録された本曲は、その中でも特に異彩を放ち、シングルとしてもリリースされました。ビルボードHot 100ではトップ40入りを果たし、単なるヒット曲以上に「反戦歌」としての意味合いを強く残しています。

プロデュースは前作に続きフィル・ラモーンが担当。壮大なコーラスや緊張感のあるアレンジは、シンガーソングライターとしてのジョエルの枠を超え、社会派アーティストとしての評価を決定づけました。

兵士の目線で描かれた物語

歌詞は「We met as soul mates on Parris Island」(海兵隊の訓練地パリスアイランドで魂の友として出会った)という一節から始まります。つまり、視点は兵士たち自身。彼らの若さや希望は、すぐに過酷な現実へと打ち砕かれていきます。

“We came in spastic, like tame-less horses / We left in plastic as numbered corpses”

(無鉄砲に飛び込んできたが、帰るときには番号のついた死体袋)

この短いフレーズに、戦場がどれだけ多くの命を奪ったかが凝縮されています。ジョエル自身はベトナム戦争に従軍していませんが、同世代の友人・仲間からの証言を集め、この歌詞を練り上げたとされています。そのため“実際の兵士の声”のようにリアルに響きます。

コーラスの重み

この曲を象徴するのは、サビで繰り返されるフレーズです。

“And we would all go down together”

(俺たちは一緒に沈んでいく)

繰り返されるたびに、その意味は「連帯」と「諦念」の両方を帯びて膨らみます。仲間との絆を誓うようでもあり、避けられない死を受け入れるようでもある。ここには勝利も栄光もなく、ただ「生き残る保証がない現実」と「それでも仲間と共にある」という矛盾が並存しています。

こうしたコーラスを歌い上げるのはジョエル一人ではなく、多重録音された合唱の声。これが「個人」ではなく「集団の経験」としての戦争を強烈に浮かび上がらせています。

ベトナム戦争とアメリカ社会の影

『Goodnight Saigon』がリリースされた1982年は、ベトナム戦争が終結してから7年後でした。戦争自体は1975年に終わっていましたが、社会の傷跡は深く残っており、帰還兵たちの苦悩や孤立もまだ鮮明な問題でした。

特にアメリカ国内では、帰還兵が“英雄”として称えられるよりも、“敗戦の象徴”のように扱われ、精神的なトラウマを抱えたまま孤独に生きるケースが少なくありませんでした。そうした空気の中で、ポップアーティストが正面から兵士の目線を歌にすることは異例であり、大きな衝撃を与えました。

歌詞に見える現実の断片

娯楽と宗教

“They sent us Playboy, they gave us Bob Hope / And prayed to Jesus Christ with all of our might”

(プレイボーイ誌を与えられ、ボブ・ホープの慰問を見て、全力でイエス・キリストに祈った)

ここには、兵士たちが求めた娯楽と、最後に頼らざるを得なかった信仰が同列に描かれています。軽い娯楽と宗教の祈り――どちらも、死と隣り合わせの極限状態で心をつなぎとめる手段でした。

麻薬と音楽

“We passed the hash pipe and played our Doors tapes”

(ハッシュパイプを回し、ドアーズのテープを流した)

戦場の退屈や恐怖を紛らわすために麻薬や音楽が使われていた現実を、そのまま描いています。特に「ドアーズ」は当時の兵士にとって象徴的なバンドであり、混沌と虚無の感覚を共有するサウンドとして聴かれていました。

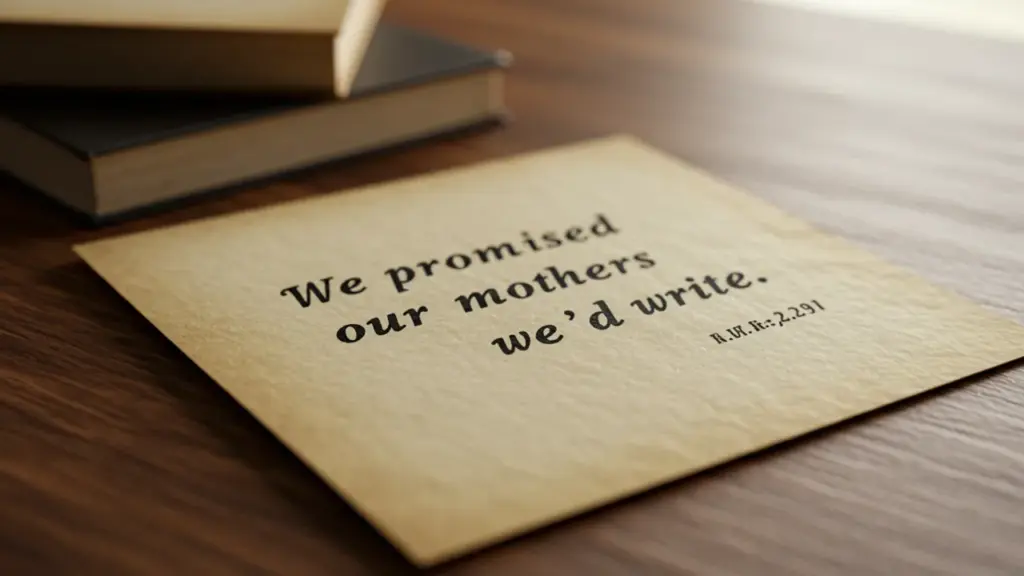

母への約束

“We promised our mothers we’d write”

(母に手紙を書くと約束した)

兵士たちは常に「家族への約束」を支えにしていましたが、その約束はしばしば果たされることなく終わります。この一節は、兵士の個人的な日常と、戦場の非日常との落差を痛烈に示しています。

コーラスのリフレインが生む効果

サビの「We said we’d all go down together」(みんなで一緒に落ちていこうって言ったよね!)という言葉は、歌の進行とともに次第に重く響きます。冒頭では仲間意識として聞こえ、終盤では絶望の宣告のように響く。この二重性こそが『Goodnight Saigon』の核心です。

ジョエルは決して「戦争反対」と直接叫んでいません。彼が描いたのは“英雄”ではなく、“生身の兵士たちの心の声”。聴き手はそこに自分の世代や家族の姿を重ね、自然に反戦的な感情を抱くことになります。

『The Nylon Curtain』の中での位置づけ

『Goodnight Saigon』が収録された『The Nylon Curtain』(1982年)は、ビリー・ジョエルの作品群の中でも最も「社会派」として知られるアルバムです。製鉄業の衰退を歌った『Allentown』や、現代社会のプレッシャーを描いた『Pressure』と並び、本曲は「ベトナム戦争世代」の姿を強烈に刻み込んでいます。

アルバム全体の中で『Goodnight Saigon』は、派手さよりも重厚さを前面に押し出し、聴く者に「ただの娯楽」ではないメッセージを突きつけます。ジョエル自身も「もっとも大きな挑戦だった」と語っており、単なるラブソングの枠を超えて、社会的記憶を保存する役割を担いました。

ライブでの再現性

この曲はライブでも特別な扱いを受けています。特に象徴的なのは、サビの部分で観客全員が立ち上がり、声を合わせて「We all go down together」と歌う光景です。これは単なる演出ではなく、「観客自身が兵士の体験を共有する瞬間」を意図しており、ステージと客席の境界を超えた連帯感を生み出しました。

ピアノを中心に進む静かなバラードですが、その合唱によって一気にスケールが拡張され、戦場のリアリティが会場全体に広がっていくのです。ジョエルはこの曲を「必ずしも楽しむための歌ではないが、忘れてはいけない物語を語る歌」として位置づけています。

後年の評価と普遍性

『Goodnight Saigon』はリリースから40年以上経った今でも、戦争をテーマにした楽曲の中で特別な存在として語り継がれています。ベトナム戦争に限らず、湾岸戦争やイラク戦争など、その後のアメリカの軍事介入と兵士の体験に重ねて語られることも少なくありません。

この曲の力は「誰が正しいか、誰が間違っていたか」という議論を避けている点にあります。歌詞にも、

“And who was wrong? And who was right? / It didn’t matter in the thick of the fight”

(誰が正しくて誰が間違っていたか――戦闘の渦中ではそんなことはどうでもよかった)

と記されているように、歴史の評価よりも「現場にいた若者の感覚」に焦点が当てられています。そのため、時代や国境を越えて普遍的なメッセージとして響き続けているのです。

まとめ

『Goodnight Saigon』は、戦争の現実を兵士の目線で描き、仲間との絆と絶望を同時に歌い上げた作品です。アルバム『The Nylon Curtain』の中で最も重いテーマを担い、ビリー・ジョエルのキャリアにおける「社会派アーティスト」としての側面を決定づけました。

ライブでは観客の合唱によって物語が共有され、時代を越えて反戦のメッセージを届け続けています。戦争を賛美するのでも批判するのでもなく、「そこにいた若者たちの声」を代弁したからこそ、今日まで多くの人に訴えかける普遍性を保っているのです。

コメント