僕の勝手なBest10:【浜田省吾】編-第13位『夏の終り』をご紹介!

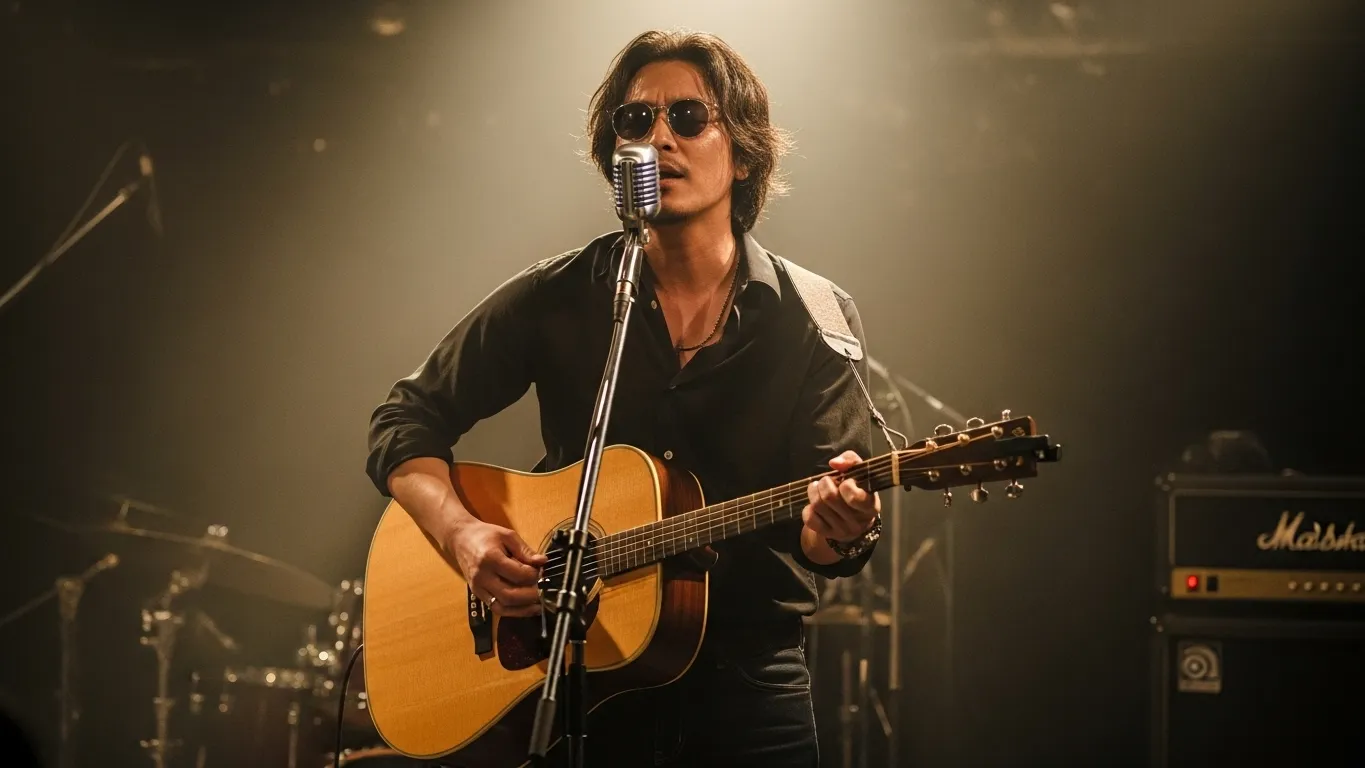

第13位は、アメリカ南部〜メキシコ国境を思わせるロードサイドの風景で幕を開けるこの曲『夏の終わり』です。MVの力はすごい!歌はもちろんのこと、動画が合わさると一気に気分も高揚します。

超約

乾いた風の吹く南への旅路で、過去の夢や愛を失いながらも、自由と孤独を抱えて走り続ける男の姿を描く。

若き日の憧れや挫折、音楽への情熱、そして喪失の痛みが交錯するロードムービーのような物語。

最後には、すべてを失ってもなお、潮風と波音に包まれて静かに生きようとする決意が滲む。

まずは、公式動画からご覧ください。

✅ 公式クレジット(出典)

浜田省吾 Official YouTube Channel

🎬『夏の終り(ROAD OUT "MOVIE")』

© SHOGO HAMADA / ROAD OUT “TRACKS” (1996)

📀 出典:1996年発売のDVD『ROAD OUT "MOVIE"』より

💡 2行解説

1996年発表の「夏の終り」は、季節の移ろいと人生の余韻を静かに描いたバラード。

英語字幕付きの公式映像では、浜田省吾の叙情的な世界観がより深く味わえる作品です。

リリースと基本情報(まずは地図をひろげる)

『夏の終り(THE END OF SUMMER)』は、1990年6月21日に発表されたアルバム『誰がために鐘は鳴る』のラストを飾る楽曲です。アルバムはオリコン最高2位を記録し、50万枚を超えるセールスを達成した代表作のひとつであり、後年にはリミックスやリマスタリング盤としても再発されています。

当時の浜田省吾は、自身の音楽活動において“内面へ向かう”時期にあったと語られており、公式サイトの制作コメントでも「『夏の終り』や『サイドシートの影』はその時期の心境を色濃く映した作品である」と明言されています。こうした背景を踏まえると、この曲は単なる季節の歌ではなく、心の整理や再生を描いた作品であることが見えてきます。

また、このスタジオ版は後年も多くのファンに支持され続け、1996年のツアー映像作品『ROAD OUT “MOVIE”』には英語字幕付きのライブ映像として収録されました。さらに、ベストセレクション盤『Road Out – Tracks』にも収められ、長い年月を経てもなお“夏の終わり”というタイトルの余韻を宿したまま、多くのリスナーに聴き継がれています。

どこが“夏の終わり”なのか——情景が語るストーリー

砂の匂いとガラスの色

歌い出しは、国境線の乾いた空気、ハイウェイの直線、そしてフロントガラスに映る「テキーラサンライズ」。地図アプリもSNSもない時代のロードムービー的ショットが連続し、聴き手は一瞬で“あちら側”へ連れ去られます。

地名を特定しきらないまま、風景の色調で場面転換を行うのがこの曲の巧さです。語り手は説明をしない。けれども、陽炎の向こうで砂塵が舞い、車内の空気が少しだけ塩辛くなる——そんな感覚が言葉の隙間に宿ります。

この導入はアルバムの“内省”モードと矛盾しません。外界の描写はじつは内面の自画像で、ガラスに映るカクテルの色味もまた、心の色相を示す記号に近い。公式サイトが示す「外から内へ」のベクトルは、この1曲の冒頭に凝縮されています。

語り手の年齢感——若さの名残と疲労の配分

中盤で、若い日の回想が差し込まれます。「R&Rのスターを夢見て」「キャンパスを中退して“ON THE ROAD”へ」——二十代前半の熱狂が、いまの疲労と対比されます。この配置が秀逸で、歌は“半生のハイライト”を長々と語らない。

代わりに、拍手とスポットライトの裏にある“報われなかった涙”がスッと置かれる。ここで聴き手は、成功者の神話ではなく、名声がこぼす影の濃さに触れます。説明を捨てて温度を残すぶん、聴く者の経験が空白を埋め、個人的な物語として回路が閉じるのです。歌詞本文との整合は、主要フレーズを確認すると腑に落ちるはずです。

“静かに暮らそう”という決着——敗北か、成熟か

終盤で語り手は、「静かにひとり暮らそう」と結ぶ。この言葉を“敗北宣言”と受け取る必要はありません。

むしろ、持ち物や肩書といった“外側の勝ち負け”から降りて、“残された僅かな時間”の解像度を上げる宣言——そう解釈するほうが、この曲の手触りに近い。アルバム全体のテーマが“外”から“内”へシフトしている事実を踏まえれば、これは回復の始発駅です。心を守るための撤退であり、次の生活へ踏み出すための静かな整頓。

音の話は控えめに——それでも押さえたい3ポイント

① テンポ感:車の速度ではなく“時間の速度”

体感テンポは中庸ですが、カウントの芯は“時間がゆっくり進む夕景”。トラックの推進力はドラムやベースの前のめりではなく、語りのブレスとギターの“減衰”のコントロールにあります。だから、風景が移るのに、胸の鼓動は落ち着いていく。

② 配色:高彩度を避けたロードムービー調

派手なシンセ装飾は抑えめで、アコースティック・ギターを基調に“砂と海”の音色を配列——この節度が歌詞の温度と一致します。公式コメントが述べる“ミュージシャンの技術に依った制作”の文脈にきれいに納まる音作りです。

③ 歌唱:大声ではなく、距離の取り方

大きく張らない。といって囁くわけでもない。語り手が自分に向かって話す距離感で、聴き手はたまたま隣の席に座っている——そんな“視点の固定”が最後まで崩れません。だからこそ、最後の決め台詞が過剰に劇的にならず、心に残ります。

“海辺の町で暮らす”という選択のリアリティ

生活の単語が多い歌は、歳を重ねるほど強くなる

この曲の後半は、「車」「ギター」「海辺」「潮風」といった生活圏の単語で構成されます。壮大な理想や世界観ではなく、暮らしの手触りが主役です。

だから、若い頃は“ロマンチックな逃避”に聴こえた人でも、歳を重ねるほど“生活の決断”として響く。名刺に書けない価値が、確かな質量をもって立ち上がってくるのです。

「引き裂かない」という倫理——過去の自分への手紙

短いフレーズ「もう誰の心も引き裂くことなんてない」は、他者だけでなく“自分の心”にも向いているように聞こえます。成功や承認を追う途中で、見えない誰かを、そして自分自身を傷つけてきた——その反省をそっと畳む。

この静かな倫理観が、アルバム終曲というポジションを正当化します。ここで強く叫ぶ必要はない。淡く引き取るからこそ、アルバム全体の“残光”が長く続くのです。

地理と時間の縮尺で読み解く“旅”の構造

サンディエゴからメキシコへ——現実と比喩の交差点

この歌で最も印象的な冒頭は「サンディエゴ・フリーウェイを南へ走ってる」という一節です。具体的な地名を出すことで、単なる想像ではなく“実際に存在する場所”を感じさせながら、同時にそれを象徴化しています。

アメリカとメキシコの国境という設定は、文化や価値観の境界線をも意味します。乾いた風や砂塵舞うメキシコの景色は、過去と現在の狭間、成功と喪失の間に揺れる男の心情を映す鏡のようです。

“国境を越える”という行為は逃避ではなく、長い旅の締めくくりとしての境界通過。つまり、この歌における“夏の終わり”は季節の終わりではなく、“時代の終わり”の比喩なのです。

“愛”と“後悔”の距離——語られない物語の余白

愛してくれた人を“打ちのめした”のは誰か

中盤で登場するフレーズ——「愛してくれた人 打ちのめす程傷つけた」。ここで初めて“他者”が明確に登場します。ただし、浜田省吾は詳細を語らない。相手の名前も、関係も、終わり方も描かれません。

その曖昧さが逆にリアルです。人生の中で最も深い痛みは、言葉にできないまま時間に流されていくものだからです。

そしてこの「打ちのめした」という表現には、彼自身のキャリアと人生の“反省”が重なって見えます。華やかな成功の裏に、人との関係が置き去りになった瞬間。その自責の念を「メロディーを身を切るように繰り返す」ことで浄化していく——それがこの曲の核心です。

“報われぬ涙”の美学

浜田省吾の歌には、しばしば「報われない者」への視線があります。この曲でも、「拍手とスポットライトと報われぬ涙の陰で」という一行が、それを端的に示しています。

拍手とスポットライト——成功の象徴。しかし、その裏で流れる涙は誰にも見えない。

このコントラストを一瞬で描く言葉の切れ味は、1970年代後半から80年代にかけての彼のキャリアを総括するようでもあります。“成功者の孤独”をこれほど静かに描いた楽曲は、他にほとんどありません。

“静かに生きる”という終章

「手に入れたものも失ったものも」——等価の哲学

終盤で歌われる「手に入れたものもみんな失ったって構わない」という一節。これは単なる諦観ではなく、人生のバランス感覚を取り戻した者の言葉です。

すべてを得ることも、失うことも、結局は同じスケール上の出来事。手にしたものを数えるよりも、心の静けさを選ぶ——その価値観こそ“夏の終り”というタイトルの真意です。

この段階で語り手は、もはや誰かを責めず、自分を弁護もしない。ただ潮騒とともに存在するだけ。その潔さが、聴き手に深い安堵をもたらします。

潮騒を枕に——到達点としての孤独

ラストの「潮風と波の音を枕にひとり暮らそう」。これは浜田省吾が到達した“孤独の肯定”です。

孤独を恐れず、それを受け入れたとき、人は初めて自由になる。彼が1970年代に歌っていた“旅”が、ここで静かな終点を迎えます。

ただし、この孤独は“終わり”ではなく“始まり”。

「静かに暮らす」ことは、逃避ではなく再生の第一歩です。だからこそ、この曲のタイトルにある“終り”という文字の奥には、“新しい季節への入り口”という含意が潜んでいるのです。

アルバム内での位置づけと後年の評価

ライブでの変化と成熟

ライブツアー『ON THE ROAD 1993』『ROAD OUT』などでも披露されていますが、スタジオ版とは異なる魅力が際立ちます。

若いころの切実な声よりも、年齢を重ねた浜田省吾の歌唱には、余計な力が抜けています。

たとえば「打ちのめすほど傷つけた」という部分も、怒りではなく祈りのように聞こえる。

年齢を経ることで、同じ歌詞が“赦し”へと変化していく。

それこそが彼の音楽が長く愛される理由であり、ファンが世代を超えて共感し続ける所以です。

“夏の終り”が教えてくれること

この曲のタイトルは、一見すると“過ぎ去った時間への挽歌”のようですが、実際には“静かに生きることの覚悟”を描いた歌です。

若い頃の情熱、愛、挫折、名声——それらすべてを通り抜けたあとで残るのは、ただ静かな海と風の音。

そしてその静けさの中にこそ、本当の自由と誠実さが宿る。

浜田省吾がこの曲で見せたのは、“ロックの終着点”ではなく、“人間としての再出発点”でした。

だからこそ『夏の終り』は、彼のキャリアにおいても、人生においても、ひとつの「区切り」でありながら、同時に「新しい始まり」でもあるのです。

【まとめ】

『夏の終り』は、若さの夢や痛みをすべて抱えたまま、それでも前を向こうとする静かな決意の歌です。

誰かのためではなく、自分のために鐘を鳴らす——それがこのアルバムの、そしてこの曲の核心です。

浜田省吾の長い旅路のなかで、この歌は“ひとりの人間としての原点回帰”を示す重要なマイルストーンとして輝き続けています。

コメント